特殊車両通行許可制度には、特車ゴールドと呼ばれる制度があります。

仕組み自体は非常に有益で、もっと広く導入されても良いと思いますが、制度がわかりにくかったり、利用条件があったりするため、現在のところ利用されている事業者様はあまり多くないといった状況です。

今回はそんな特車ゴールド制度について解説していきます。

特車ゴールド制度の概要

平成28年に始まったこの制度により、大型車誘導区間内での包括的な通行許可が取れるようになりました。

一般的な特殊車両通行許可申請では申請した経路のみが審査の対象となりますが、特車ゴールド制度では迂回経路として考えられる大型車誘導区間においても審査が行われます。

つまり、申請した経路に加え、出発地と目的地を結ぶ区間のうち、個別審査を除いた大型車誘導区間全線が通行可能になります。

この制度により大型車誘導区間内であれば 、複数の経路選択が可能となり渋滞や事故、災害時の迂回が可能となることで、輸送の効率化が実現します。

また、許可更新の時期が近づくと行政から電子メールで通知がなされ、事業者はワンクリック程の操作で許可の更新手続きが完了するようになりました。

ここまで聞くと、通行経路も増えて更新のお知らせまで貰えるなんて、なかなか良い制度だと思いますよね。

実はこの制度には利用にあたっての条件が幾つかありますので、引き続き下記をお読みください。

利用にあたっての条件

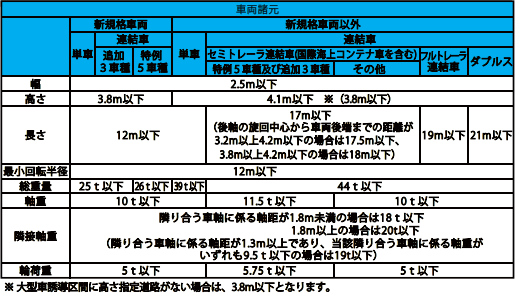

➀大型車誘導区間申請に適合する車両

特車ゴールド制度は大型車両誘導区間申請に適合する車両でなければ利用することができません。

少々分かりづらくなってしまいますが、国土交通省の資料を参照すると以下の様になります。

後述の業務支援用ETC2.0を導入した後に、そもそも貴社の車両が大型車誘導区間申請に適合していないことが判明した。

なんてことの無いように、事前に適合条件をしっかり確認をしましょう。

➁業務支援用ETC2.0の装着

業務支援用ETC2.0とは、特殊車両の経路把握等を目的とするため、出発地・目的地付近を含めた経路情報等を収集する仕様の一般的なETC2.0とは異なる装置です。

特車ゴールド制度利用登録時に「車両番号」と「車載器管理番号」および「ASL-ID」を入力し、申請車両とETC2.0を1セットとして管理、申請を行うため、「基本的には包括申請は不可となります。」例外として、1台のトラクタに対し、複数のトレーラを組み合わせた包括申請は可能です。 (平成31年より複数トラクタを含めた包括申請が可能となりました。)

➂大型車誘導区間が申請経路に含まれる

特殊車両通行許可申請では、1台の申請車両に対して複数の経路を申請する事も珍しくありません。

しかし、特車ゴールド制度では、大型車誘導区間が含まれる経路のみが審査の対象となりますので、1つ目の経路に大型車誘導区間が含まれており、2つ目の経路には含まれていなといった場合には、1つ目の経路に対してしか特車ゴールド制度を適用できませんので、2回に分けて申請を行う必要があります。

大型車誘導区間が含まれてさえいれば申請は可能ですので、申請経路の一部分が大型車誘導区間の場合、その区間を含む経路に加えて、出発地から目的地までの大型車誘導区間全路線について審査が行われます。

④オンライン申請のみ対応

以前はオンライン申請のみ対応といった点がデメリットの様に感じられておりましたが、通常の特殊車両許可制度に関してもオンライン申請が普及してきた為、特に問題はございませんが、仮に国道事務所等の窓口で特車ゴールドの申請をされても受付けされませんのでご注意下さい。

⑤携行書類の増加

許可後のお話になりますが、特車ゴールド制度を利用した場合では、通常の特殊車両通行許可で科されるの書類携行の義務に加えて「大型車誘導区間算定帳票」と「大型車誘導区間経路図通行条件マップ」を車両に携行する必要があります。

当然電子データでの携行も可能ですが、端的に言って管理が大変です。

以下が通常の携行書類と特車ゴールド制度の携行書類一覧となります。

如何でしたでしょうか。

冒頭で述べた「制度が分かりづらい」「条件がある」といった点をご理解いただけたかと思います。

特車ゴールド制度のご利用についてお問合せを頂く事自体が極めて稀というのもありますが

私はこれまで多くの特車申請に携わって参りましたが、パッと車両や経路についてご相談を頂いた時に特車ゴールド制度について即時ご案内できる自信は恥ずかしながらありません。

私の様な行政書士でさえこの制度に精通しメリットを最大限に活かせる場面を見つけるのは少々困難かと思います。

また、条件の業務支援用ETC2.0を装着することで貴社の車両の走行履歴情報や位置情報はすべて ITSスポットへ提供され、国土交通省のサーバーに蓄積される為、貴社がどこを出発し、どの経路を走行し、どこに向かったのかが情報として残る点にも留意しなければなりません。

国土交通省は ETC2.0の通信で通行許可の有無などを判定して、違反行為のある事業者には、通行許可証を発行しないなどの処置を実施しているそうです。

こういった点も制度の普及が進まない要因かもしれませんね。

実際、迂回路の申請が不要になる点は特車確認制度に互換性があると考えられますし、許可の更新についても、オンラインでの申請であればさほど難しくありません。

特車ゴールド制度にご興味のある事業者様や、特殊車両通行許可、確認制度についてご検討中の事業者様はぜひ、特車サポートセンターまでお問合せ下さい。

当事務所は令和6年11月時点で、特殊車両通行許可申請の許可取得率は100%です!

最安値を追求

弊所に依頼するメリットの一つ目は、徹底したコストカットにより実現した圧倒的な低価格です。国道事務所から徒歩圏内に事務所を構えることで、行政庁との密な連携が必要な事案でも不要な交通費が発生しないため、低価格を実現できます。また、稼働率の低い図面作成等の業務を外部委託することで、申請の根幹を成す書類作成および経路図作成を低価格で提供できます。

特車申請に強い

弊所の行政書士は、国際物流の分野で約10年のキャリアを持ち、陸運および海運に関する知識と経験において他の行政書士を圧倒的に凌ぎ、特殊車両許可申請においては、許可率100%を維持しております。*2024年9月時点

成功報酬制度

弊所では、許認可全般について、法定手数料(行政庁への支払い)および費用が高額となる案件を除き、許認可の取得後にお支払いをいただいております。また、着手金をお預かりする場合でも、万が一不許可となった場合にはご返金しております。

充実したアフターサポート

一般的には有料のオプションサービスとなっている行政書士事務所が多い中、弊所では新規および更新に携わったすべての許認可申請について、次回更新期限の管理を無料で実施しております。定期的に現状確認としてご連絡いたしますので、許認可の内容に変更等があった際もお気軽にご相談ください。

各種お問合せはこちらから

-お問合せ-