特殊車両通行許可に限らず行政から受ける許認可には、多くの場合更新の制度があります。

特車許可を取得されている事業者様の身近な所で言うと、産廃業の許可や、回送運行許可(ディーラーナンバー)などがありますね。

因みに、一般貨物自動車運送事業の許可については今のところ更新の制度はなく、一度許可を取得すれば基本的には有効期限や更新の心配は不要です。

今回はそんな特殊車両通行制度に関する許可の更新申請についてと種々の変更申請についてご説明します。

有効期間と更新

許可の更新とは、一定の有効期間を経過して許可が失効してしまう前に当該許可の期限を延長するものです。

ですから、先ずは特殊車両通行許可の有効期限について確認していきましょう。

特殊車両通行許可の有効期間は一般的には1年から2年間程度

ですが、特定の条件を満たせば最長4年まで有効になる場合もあります。逆に、場合によっては1年未満の期限が設定されることもあります。

有効期間毎の違いを以下で簡単に解説します。

- 有効期間2年間

・路線を定める旅客自動車運送事業用車両(路線バス等)に限る - 有効期間2年以内

・路線を定めない自動車運送事業車両及び第二種貨物利用運送事業車両(事業許可を受けた特殊な車両)

・事業許可を受けていない特殊な車両で、通行経路が一定し当該経路を反復継続して通行するもの - 有効期間1年以内

・寸法又は重量が一定の基準を越える車両

上記の一般的な有効期間に加えて下記の条件を満たす場合は1年から2年延長されます。

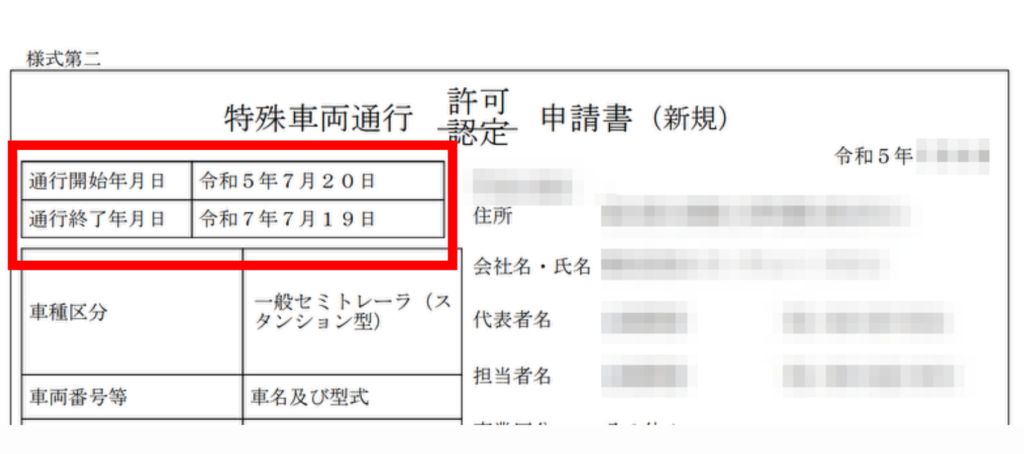

こちらは許可証第一面の切り抜きになりますが、赤枠部分が許可期間です。

許可期限を忘れずに、期限の1から2ヶ月間程度前には更新申請を行いましょう。

有効期限経過後や、期限の半年前など極端に早い時期ですと申請は受理されませんのでご注意下さい

なお、特殊車両通行確認制度の有効期間は一律1年となり更新の規定はありません。

申請内容の変更

既に受けた許可の期限を延長する更新申請と同様に、既に受けた許可の内容を変更する変更申請も可能です。

変更申請の対象となる変更の大部分は作業内容としては新規許可と同様の流れになりますので、新規許可の取得若しくは変更申請どちらかを貴社の都合に合わせてご選択ください。

車両ナンバーの変更や、申請者電話番号の変更など、審査にあたって新規申請程の時間を要しないであろう項目については軽微な変更として列挙されております。

軽微な変更に関しては、基本的には他の道路管理者との協議も不要になることから、優先処理の対象となっており、新規申請と比較して早い処理が期待できます。

| 変更 | 軽微な変更 |

|---|---|

| 通行経路の変更 | 自動車登録番号の変更 |

| 通行経路の追加 | 申請者情報の変更 |

| 通行経路の減少 | 車両の追加(諸元変更なし) |

| 車両の交換・減少 (諸元減少) | 車両の交換・減少 (諸元変更なし) |

「諸元の変更なし」とは、既に許可を受けた車両諸元(合成値)と追加車両の諸元が同一である場合を指します。

更新・変更の申請先

更新申請も変更申請も新規申請時と同じ窓口で更新申請を行えば、提出資料を大幅に省くことができます。

新規申請の際と異なる窓口での申請も可能ですが、その場合は新規申請と同様、複数の資料を提出する必要があります。

オンラインで新規申請を行った場合、過去の申請データを引き継いで利用できるので、更新・変更の申請書作成がよりスムーズになります。

少し駆け足になってしまいましたが、特殊車両通行許可制度の更新や変更について、ご理解いただけましたでしょうか。

頻繁に制度の改定などもあり、特に変更申請に関しては少々複雑な点もございますが、当事務所にお任せいただければ最短最安でご案内致しますのでので、ご不明な点につきましても特車サポートセンターまでお気軽にお問合せください。

6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金

特殊車両通行許可が必要な場面で、許可を取得していない、条件に違反している、または許可証を携行していない場合、取締り等によりそのことが発覚すると、違反の程度に応じて100万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役が科される可能性があります。

高速道路割引の停止

高速道路入口付近などでは、高速道路各社による取締りも行われております。

特殊車両通行許可違反などの発覚により、高速道路割引の停止や、ETCカードの資格停止など、現在受けている恩恵が一気に失われる可能性があります。

この事実は、貴社の円滑な事業運営や今後の発展の大きな障壁となることは言うまでもありません。

荷主勧告制度

運送事業者等が無許可などの違反行為について取締りを受けた際に、その違反行為の責任が荷主にもあると判断された場合、荷主に対して再発防止のための勧告が行われると法律に定められております。

荷主からの厳しい到着時間の指定も荷主勧告の対象になり得る為、運送事業者、荷主双方に法令遵守に対する意識が必要です。

特車許可の取得事業者は増加中

近年、運送事業者自体の数は大きく変化しておりませんが特殊車両通行許可の取得件数は平成29年から令和3年の間で 約1.4倍 となっております。

これは今まで特殊車両通行許可を取得していなかった事業者様がどんどん許可を取り始めているということです。

各種お問合せはこちらから

-お問合せ-