構造や積載貨物が特殊なために一般的制限値を越える車両(特殊車両)は道路の構造を保護し、交通の安全を確保する観点から、道路を通行する前に特殊車両通行制度に定める許可や確認を受ける必要があります。

この特殊車両通行制度とは別に、積載物が一定の大きさを越える場合には、交通の安全確保などを目的に、制限外積載の許可と呼ばれる許可が必要になります。

両者は同じように見えてそれぞれ異なる許可のため、区別してご認識ください。

制限外積載許可とは

車両自体が特殊車両に該当しない場合でも

積載物の長さが車両の1.2倍、幅が車両の幅の1.2倍、積載物を含んだ高さが3.8m

このいずれかを越える大型の荷物を運搬する場合に必要となるのが制限外積載許可です。

参考までに警察庁の資料をご確認ください。

特殊車両通行許可と何が違うのか少し解りづらいですよね。

以下に特殊車両通行許可と制限外積載許可の違いをまとめた

| 制限外積載許可 | 特殊車両通行許可 | |

|---|---|---|

| 根拠法令 | 道路交通法 | 道路法 |

| 申請先 | 出発地を管轄する 警察署など | 通行する道路の 道路管理者など |

| 申請者 | 運転者 | 代表など |

| 高さ | 3.8m 超え 高さ指定道路は4.1m | 3.8m 超え 高さ指定道路は4.1m |

| 長さ | 車体の長さの1.2倍まで 前後1.1倍(計1.2倍) | 12m 超え |

| 車幅 | 車体の幅の1.2倍まで 前後1.1倍(計1.2倍) | 2.5m 超え |

上記の表に記載された数値のいずれか越える場合に必要となる両許可ですが、ご覧の通り異なる要件となっております。

注意すべき点として、例えば長さ8mの車両は特殊車両通行許可の対象外となりますが、積載する貨物が10mで車両の長さの1.2倍を超える場合には制限外積載許可は必要となります。

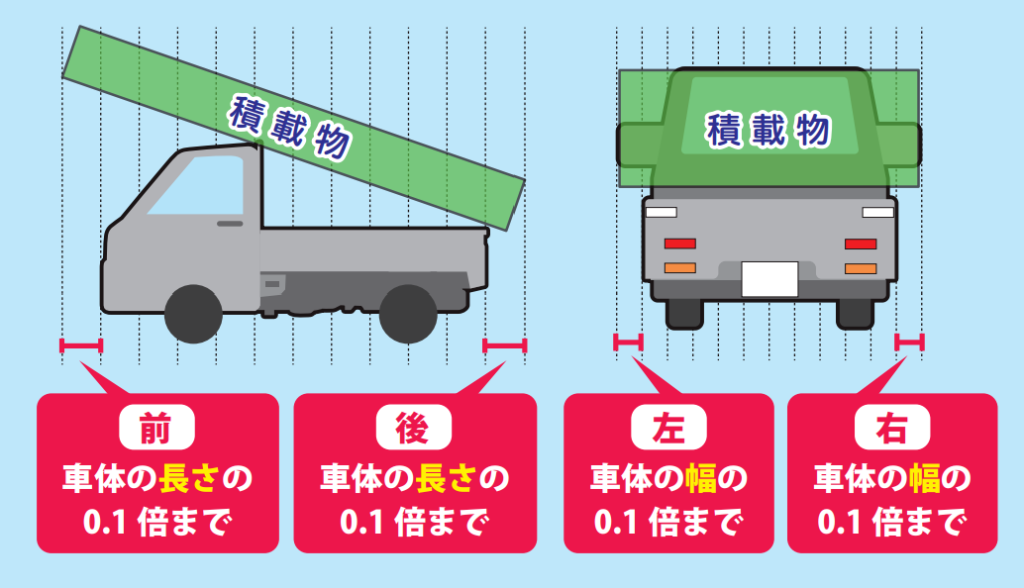

ただし、上記の制限値を超える車両でも無制限に許可を出す訳にはいきませんので、下記の様に制限外積載許可の限度も定められております。

特車許可との関係

冒頭で述べた通り、特殊車両通行許可と制限外積載許可は別物です。

例を挙げると、大型の自動車運搬用のキャリアカーの場合は多くの場合積載物ではなく、自動車そのものが法令に定める一般的制限値を超える車両となるので、基本的には特殊車両通行許可のみを取得すれば足ります。

しかし、車両の長さからはみ出す大きさの電柱をトラックに積載して運ぶなど、上記の寸法の制限を「積載物に起因して」超える場合には制限外積載許可が必要となります。

なお、積載物の大きさに起因して特殊車両通行許可制度に定める一般的制限値も超えてしまう場合には特殊車両通行許可と制限外積載許可の両方が必要になります。

申請方法

制限外積載許可の申請先は基本的には出発地を管轄する警察署になります。

積載時の全長が12m を超えない車両等、条件を満たした車両であれば警察署に代えて出発地を管轄する警察署の交番でも対応が可能ですが、不在だったり警察署に申請するように指示を受ける場合がありますので警察署に申請をする方が確実でしょう。

また、既に受けた許可の期間や運転者の変更並びに、過去に受けた許可と同一の内容の申請であればオンラインでの対応も始まりましたのでたのでご活用下さい。

当事務所でも首都圏内に限り制限外積載許可申請の代行も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

| 業 務 | 内 容 | 報酬額(税込み) |

|---|---|---|

| 新規申請 | 制限外積載許可を出発地を管轄する警察署に申請 | ¥13,200 |

| 5台パック | 5台毎にご依頼で割引になります。 | ¥ ¥55,000 |

| 距離加算 | 経路が3都府県に跨る場合など、長距離の場合に加算します | ¥3,300 |

| 移動日当 | 申請に要する時間2時間単位でご請求します | ¥5,000 |

最安値を追求

弊所に依頼するメリットの一つ目は、徹底したコストカットにより実現した圧倒的な低価格です。国道事務所から徒歩圏内に事務所を構えることで、行政庁との密な連携が必要な事案でも不要な交通費が発生しないため、低価格を実現できます。また、稼働率の低い図面作成等の業務を外部委託することで、申請の根幹を成す書類作成および経路図作成を低価格で提供できます。

特車申請に強い

弊所の行政書士は、国際物流の分野で約10年のキャリアを持ち、陸運および海運に関する知識と経験において他の行政書士を圧倒的に凌ぎ、特殊車両許可申請においては、許可率100%を維持しております。*2024年9月時点

成功報酬制度

弊所では、許認可全般について、法定手数料(行政庁への支払い)および費用が高額となる案件を除き、許認可の取得後にお支払いをいただいております。また、着手金をお預かりする場合でも、万が一不許可となった場合にはご返金しております。

充実したアフターサポート

一般的には有料のオプションサービスとなっている行政書士事務所が多い中、弊所では新規および更新に携わったすべての許認可申請について、次回更新期限の管理を無料で実施しております。定期的に現状確認としてご連絡いたしますので、許認可の内容に変更等があった際もお気軽にご相談ください。

各種お問合せはこちらから

-お問合せ-