特殊車両通行許可や確認が必要な車両には、コンテナを積んだ大型トレーラーや車両運搬用のキャリアカー、重機を積んだトラックなどのほか、新規格車と呼ばれるものも含まれます。

新規格車は見た目には一般的な車両とあまり変わらないことが多く、一般的制限値を超えているかどうかが一目ではわかりにくいです。

誤解されている方も多いのですが、この新規格車も特殊車両通行許可や確認が必要な車両となります。

また「増トン車」と「新規格車」はよく混同されがちですが、厳密には異なるものです。

「増トン車」の一部に「新規格車」が含まれる、と理解していただくと正確です。

今回はそんな新規格車と呼ばれる種類の車両について詳しくお話ししていきます。

新規格車制度の概要

新規格車は、高速道路や重さ指定道路などの一部の道路に限り、積載時でも特殊車両通行許可が不要で自由に通行できる車両です。

つまり、これらの道路以外では特殊車両として認定され、特殊車両通行許可申請や確認が必要になります。

少しかみ砕いてご説明しますと、新規格車に該当する車両で一般的制限値を超過する可能性があるポイントは基本的には総重量となり、その他の車幅や車長といった点については、制限値内に収まるよう設計されています。

どういうことかと言いますと、新規格車は最大積載時の総重量が、概ね21トンから24.9トンになるように規格されている為、積載時には一般的制限値の総重量を超過する可能性が生じるのです。

当然装飾や装備で寸法に関する一般的制限値を超えてしまう場合も考えられますが、こういった場合は特車許可以前の問題です…

原則としては、上記の一般的制限値を一つでも超える場合は特殊車両通行許可または特殊車両通行確認制度の回答書を受けなければなりません。

ですが、先述の高速道路および重さ指定道路については、総重量の制限値が最大25トンまで緩和する特例が適用されているため許可が不要になるといった理屈です。

しかしながら、高速道路および重さ指定道路で特殊車両通行許可や確認が不要とはいえ、一般道路を走行せずに運送が完了するなんてことはまず無いと思いますので、新規格車でも積載時には許可を忘れないようにしてください。

積載時に総重量の制限値を超える新規格車が未積載の場合はどうなのか?

という点ですが、結論として未積載であれば特殊車両通行許可は不要です。

当然と言えば当然ですが、基本的には最大積載時に一般的制限値の総重量を超過するような規格となっており、その他の点については制限値内に収まることになっておりますので、未積載の状態では一般的制限値を超過する項目が無いですから、特殊車両には該当しません。

したがって、特殊車両通行許可を申請する際には片道のみの申請で問題はございません。

経路作成などの申請作業も半分、法定手数料も往復申請の半分です。

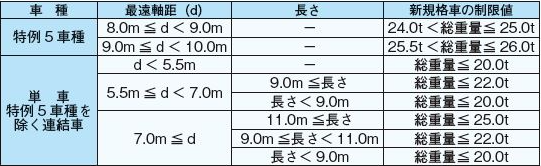

新規格車の基準

新規格車とは、以下の条件を満たす車両をいいます。

総重量以外の制限値は、一般的制限値と同様です。

とは言え、「最遠軸距が○○で、長さが○○だから」なんていちいち考えてられませんよね。ご安心ください。新規格車には一目でそれとわかる目印を付けることになっております。

このシールが貼られている車両が新規格車に該当し、積載時(総重量20トンを超える場合)は特殊車両通行許可または確認が必要ですが、未積載時(積載時の総重量が20トン未満の場合も含む)は特別な許可なく道路を自由に通行できます。

「新規格車は特車許可が不要」なんて話もたまに耳にしますが、お伝えした通り積載時には許可が必要になります。

まだ許可を取得できていない事業者様はぜひ特車サポートセンターにご相談下さい。

6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金

特殊車両通行許可が必要な場面で、許可を取得していない、条件に違反している、または許可証を携行していない場合、取締り等によりそのことが発覚すると、違反の程度に応じて100万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役が科される可能性があります。

高速道路割引の停止

高速道路入口付近などでは、高速道路各社による取締りも行われております。

特殊車両通行許可違反などの発覚により、高速道路割引の停止や、ETCカードの資格停止など、現在受けている恩恵が一気に失われる可能性があります。

この事実は、貴社の円滑な事業運営や今後の発展の大きな障壁となることは言うまでもありません。

荷主勧告制度

運送事業者等が無許可などの違反行為について取締りを受けた際に、その違反行為の責任が荷主にもあると判断された場合、荷主に対して再発防止のための勧告が行われると法律に定められております。

荷主からの厳しい到着時間の指定も荷主勧告の対象になり得る為、運送事業者、荷主双方に法令遵守に対する意識が必要です。

特車許可の取得事業者は増加中

近年、運送事業者自体の数は大きく変化しておりませんが特殊車両通行許可の取得件数は平成29年から令和3年の間で 約1.4倍 となっております。

これは今まで特殊車両通行許可を取得していなかった事業者様がどんどん許可を取り始めているということです。

各種お問合せはこちらから

-お問合せ-